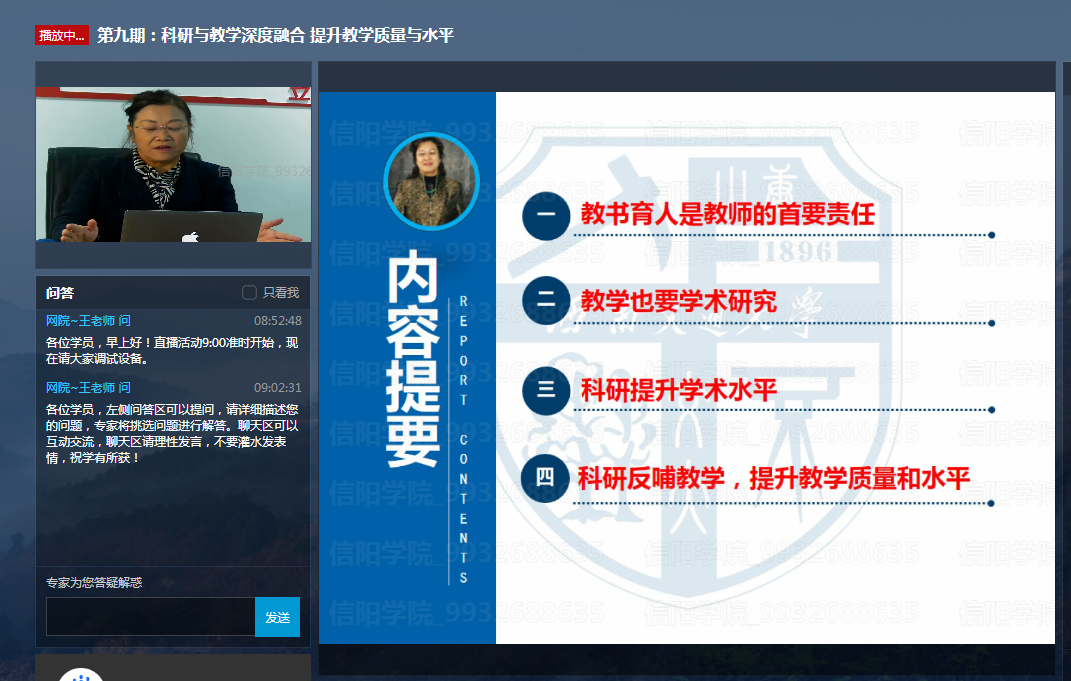

为贯彻落实习近平总书记关于教师队伍和师德师风重要指示精神,大力弘扬教育家精神,激荡广大教师爱国情怀,凝聚育人力量,提升业务能力,涵养高尚师德,树立良好师风,11月22日上午,依托国家教育行政学院平台,各学院组织教职工开展“思政师德大讲堂”第九期直播培训。此次培训主题为:科研与教学深度融合,提升教学质量与水平。国家级教学名师、西南交通大学教授易思蓉直播授课。

易思蓉首先讲到,教学是教师的本分,育人是教师的首要责任。她从教师不合格、合格、优秀、卓越四个层次出发,介绍做一名合格教师的重要性及具体方法。她认为,合格教师是优秀教师和卓越教师的基础,优秀教师懂得教书必育人,卓越教师则是成为学者、专家,成为学生科学探索的引路人。

如何做一名合格教师?她提出教师“四问”——你想教学生学什么?为什么你要教学生学这些?你用什么样的方法帮助学生学习?你怎么知道学生学到了这些?作为土木工程专业工程教育认证专家,她认为,专业培养方案的课程体系对学生能力要求什么,教师就要教什么,教师的课程若是不能支撑学生的能力要求,就是无用课程。对于用什么方法帮助学生学习,她认为,培养学生终身学习的能力最重要。对于评估学生的学习效果,则需要根据对应的专业标准进行考核与评价。易思蓉认为,讲台是神圣的,老师要畏惧讲台,敬畏学生。合格的教师,要做到两点:一是让学生佩服,需要教师不仅具备渊博的知识,还要不断攻克专业领域的科技难关;二是做学生的榜样和领路人,需要教师不断学习钻研。要支撑学生的能力培养,教师首先要提升自己。教师终身学习,不断丰富自己,让自己一直站在科学前沿,就是在讲台上给学生树立了终身学习的榜样。做学问,要做纯粹的学问研究人,追求卓越。

“教学也是学术研究”。她结合自己36年来的教学实践,介绍了自己如何从深入了解课程理论体系的理论出发,不断琢磨问题、方法、概念、公式、参数,例举了自己如何从《铁路选线》课程中曲线公式一个参数研究,开启了后续一系列科研、教学、现场实践互相渗透、互为补充的工作实践。她说,通过教学,会不断发现科研的空间和深度,只要科技在发展,问题始终存在,研究始终存在,教学内容和课程体系就会不断完善、不断更新。

易思蓉指出,高校专业课教师,只有通过科研才能让学生不仅“知其然”,更“知其所以然”。她讲述了自己怎样从最初的研究生论文出发,克服科研道路上的艰辛、困难,形成了与课程紧密结合的三个科研方向——线路工程信息技术、动力学选线技术、现代轨道交通线路技术。正是科研的超前与深度,她主持完成了国家863、国家自然科学基金等重要科研项目30余项,获省部级科技成果奖10余项,做到了引领行业科技发展,创新学科理论与技术,变革选线设计技术,也使得自己成为铁路选线设计理论、线路勘测设计现代技术、城市轨道交通工程和磁悬浮线路工程领域的教学、科研和工程咨询知名专家。

“教学科研的深度融合,使得科研反哺教学,从而进一步提升了教学质量和水平”,易思蓉总结道。基于科研对课程体系与教学内容的不断更新与完善,自己主持的5门课程建设成国家级精品类课程;主编出版了教材和专著16本,其中5本国家级规划教材,1本国家级精品教材,2本由美国爱思唯尔出版集团出版并向全球发行;将科研成果转化,建设虚拟环境选线教学系统。

易思蓉说,自己凭借1门课程,获得了教学科研诸多荣誉和奖项,一方面是幸运地站在交大选线前辈们的传承上,这本身有着深厚的积累;另一方面,是自己从计算机硬件的应用到整个课程知识体系全方面深入学习,结合行业最新发展,不断更新研究内容和方向的结果。这一切,始于首次开课之时,敬畏学生、不愿被学生考倒的小小初衷,成于热爱教师这一神圣职业、恪守教学是教师本分的追求。

本次直播培训,让老师们看到了一位国家级教学名师的成长路径和奋斗历程,对自己今后如何更好地教书育人、树立职业发展理念、做好学情分析、信息技术在教学中的运用、精品课程建设、提升教学科研能力和水平等方面有了更深入的启发和思考。